美国NIST发布“中国国家制造业创新中心”比较分析报告

5月5日,美国国家标准与技术研究院(NIST)发布《中国国家制造业创新中心:美国国家制造业创新网络的基准报告》[1],指出从2016年开始,截至2025年初,中国已建成33个国家制造业创新中心(MICs)。报告讨论了中国建设MICs的动机、模式和成效,并比较了中美德的制造业创新模式及制造业研究所的差异。

一、中国制造业创新计划及制造业进展

美国于2014年启动“制造业美国”网络研究所项目,旨在应对全球经济转型。中国立即响应,推出国家制造业创新中心计划,目标是成为先进制造业的全球领导者,并确保关键技术领域的自给自足。作为《中国制造2025》国家战略中制造业创新计划的核心,这些中心专注于十大战略产业领域的技术壁垒。为继续推进这一努力,中国“十四五”规划继续注重制造业发展,特别强调减少关键部件的对外依赖。

截至2024年,中国在大多数制造业领域处于领先地位。报告援引经济合作与发展组织(OECD)2024年发布的数据,在全球制造业11个子行业中,中国在9个行业的增加值超过美国[2]。按照目前的增长率,这一差距可能会进一步扩大:中国的五年(2017~2022年)复合年增长率为5.3%,而美国约为1.5%。

二、中国制造业创新中心的模式特点与优势

1、产学研结合:MICs以营利性实体形式运作,通常由10~20家股权所有者组成,并与国家重点实验室等科研机构紧密结合,旨在打通从技术研发到产业应用的通道。股权所有者可能包括一两家大型国有企业、几家拥有核心技术的小型公司,以及中央和地方政府。

2、市场导向与系统性布局:MICs技术领域的选择采用了市场驱动策略,由战略性产业部门形成的“技术拉动”决定,而非研究机构主导的“技术推动”。同时,采取与国家战略相衔接的技术组合策略,围绕产业链的关键环节和技术瓶颈进行部署,并通过培育创新枢纽的方式实施。例如,首家MIC——国家动力电池创新中心的设立旨在突破电动汽车电池性能提升的技术瓶颈,鉴于轻量化材料与智能/互联车辆技术对电池功能提升至关重要,该地区随后设立了更多MICs。

3、投资强度大:虽然MICs的具体预算未知,但2016~2020年《中国制造2025》投入约3000亿美元,为MICs的快速发展提供了物质基础。2024年,中国制造业投资增长9.2%,增长较大的几个领域分别是:铁路、船舶和航空航天(+34.9%)、有色金属冶炼和加工(+24.2%)、金属制品(+16.6%)、信息技术(+12%)。此外,还宣布国家集成电路产业投资基金的第三期投资,五年内将达到475亿美元。

三、关键领域进展与国际比较

1、重点领域。中国MICs在电动汽车、可再生能源/光伏等领域的市场份额显著增长;生物制药等其他关键技术的成功程度则较难记录。当前重点关注领域包括生物制药、可再生能源和半导体。

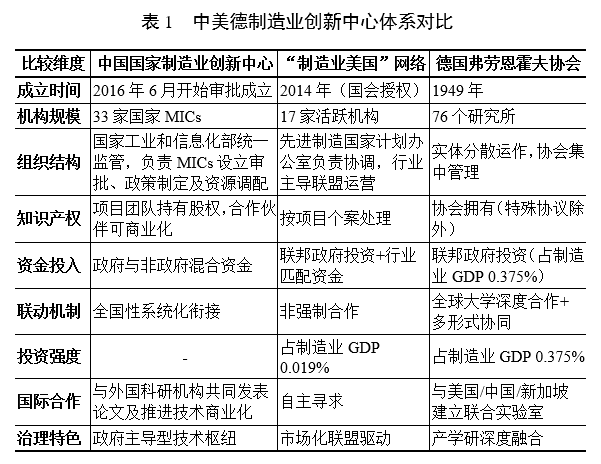

2、与美国“制造业美国”及德国弗劳恩霍夫的比较。美国制造业创新网络于2014年底获得国会授权,目前共有17家活跃机构。德国的弗劳恩霍夫协会研究所始建于1949年,目前共有76个研究所。三方对比内容详见表1。

四、制造业创新中心的潜在风险与挑战

1、技术采用的普遍性难题:中美两国都面临着先进制造技术采用速度缓慢的挑战。报告指出“仅有37%的中国制造企业达到基本数字化和工业智能化水平,而仅有4%的制造企业具备了领先的先进技术能力”。美国小企业管理局(SBA)在2023年的一项调查中指出,美国仅有32.4%的中小型制造企业表示使用了云技术,而麦肯锡全球研究院2015年的估算显示,全面采用数字技术将需要升级约40%~50%的现有美国制造资产。

2、资金优先级冲突:中国除关注创新机构外,还致力于构建完整的创新链,包括将研究机构设在制造企业附近,并建立整合科学与商业资源的组织。但此举成本极高且难以管理,其成功性存疑。与此同时,政府的过度管控可能削弱企业应对市场所需的灵活性,对政府优先领域的过度关注也可能扼杀科学家的创造力。

3、产能过剩与国际贸易摩擦:在中国政府的大力推动下,部分行业(如光伏、汽车、石化)出现投资过热和产能过剩的状况,不仅对国内市场造成压力,也加剧了国际贸易紧张关系。中国的政策强调自力更生并提升其在全球科技市场中的竞争力,已引发其他国家,尤其是美国的强烈反弹。美国于2018年对华发起贸易战,采取了提高关税、实施制裁等措施,近期更禁止进口人工智能芯片。此类限制可能使中国难以在相对薄弱领域实现其《中国制造2025》目标,包括半导体、高端精密机械和新材料。

4、缩小高端制造业差距:报告指出,1995~2020年,中国在全球先进制造业产出中的份额从3%上升至25%。2019年前九个月,工业企业净贷款额为630亿美元,而2023年前九个月这一数字飙升至6800亿美元。这笔资金部分用于建设半导体产业,以使中国摆脱对进口的依赖并绕过美国出口管制,同时还用于电动汽车制造和造船等领域。彭博社预计中国半导体市场将在2030年前具备竞争力。

五、对全球及对标国家的影响与启示

中国国家制造业创新中心与美国制造业研究所的主要任务有所不同,重点在于加强知识产权保护与运用,加强标准的引领与保障,以及服务大众创业、万众创新;其“十四五”规划明确将创新中心定位为区域经济发展的重点。在美国,类似的思路推动了近期立法,催生了商务部经济发展管理局(EDA)技术中心和国家科学基金会(NSF)引擎等项目。

中国还制定了《国家标准化发展纲要》及其行动计划,对国际标准协调具有影响。支持智能制造的技术标准在《中国制造2025》中被列为“主要优先事项”,因为标准是管理组织内部及供应链之间信息流动的关键手段。此举可能对NIST相关机构产生重大影响。

中国将制造业视为其国力的基础,正努力摆脱在关键技术领域的进口依赖。因此,中国目前保持着占全球GDP比重显著的贸易顺差,过去8年其制造业投资增长率提高了5.8%,并且在电动汽车、电气设备、化学品和机床等关键领域的出口市场份额持续增长。根据美国国会研究服务处(CRS)的一份最新报告,2024年美国对华贸易逆差较2023年水平增加了约160亿美元。

美国在创新和发明方面仍处于世界领先地位,但在将这些创新发明转化为国内产业基础和高价值商业产品的能力方面却落后于中国。因为,中国选择大力投资发展先进制造技术及配套基础设施,以推进其在技术主导地位方面的国家利益。

(王海霞)

[1] China’s Manufacturing Innovation Centers: A Benchmarking Report for the Manufacturing USA Network. https://www.nist.gov/publications/chinas-manufacturing-innovation-centers-benchmarking-report-manufacturing-usa-network

[2] OECD. (2024). Trade in Value Added (TiVA) 2023 edition: Principal Indicators. 制造业11个子行业包括:食品、饮料、烟草;计算机、电子和光学产品/设备;化学品和制药品;基本/加工金属及制品(不含机械/设备);机动车、拖车和其他运输工具;其他非金属矿物产品、焦炭和精炼石油;未具体分类的机械设备;纺织品、服装、皮革及相关产品;家具,珠宝、玩具等,维修/安装设备;木材、纸张、印刷品、媒体产品和软木制品,除家具外;橡胶和塑料制品(两个加粗的子行业代表美国增加值高于中国)