长期以来,化学史领域研究的主要对象是化学事件、人物、成就、思想、学派、设备和方法。除了化学智识史和化学建制史之外,鲜有关注化学科普史的系统工作出现。实际上,化学科普作品是化学得到社会认同和获得社会支持的重要途径,同时在传播化学思想和改变公众思维方式方面也发挥着重要作用。研究化学科普史,有助于拓展化学史的研究范围,了解化学与社会的互动关系,也可以从具体学科科普作品的研究上为深化科普史研究提供一条新的路径。

科普作品的形式多种多样,比如普及性刊物、短文、歌诀、配文图画、报端常识介绍、舞台节目、科幻作品等等。作为化学科普史研究的一个尝试,我们选择近现代中国大陆出版的中文化学科普图书为研究对象,尝试通过文本分析和文献计量方法,描述这些图书的种类数目、出版机构和地区分布、原创作品与译著的内容题材及其变化等总体特征,并对化学科普的社会作用和局限做出分析。

本文统计资料来源主要是各类图书管理机构发行的书籍检索工具及各大图书馆馆藏系统(表1)。我们逐条筛选自然科学、医药卫生、农业林业、工程技术、交通运输、航空航天、环境科学类别中可能包含化学及其交叉学科和应用书籍的信息,去掉不同信息来源中的重复信息,保留再版图书信息,最后得到1868至2016年间出版的2775种图书信息,建立了包含作品名称、作者、译者、出版时间、出版社、中图分类、详细内容等信息的中文化学科普图书数据库。

|

表 1 中国大陆中文化学科普图书信息来源 |

1868年,美国传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin)翻译的《格物入门》丛书在北京刊行,其中《化学入门》一书作为第一本中文化学书籍,简要介绍了物质结构、元素、气体制备等现代化学基础知识,成为现代中文化学图书的开端。

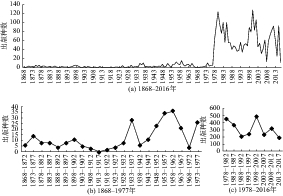

根据1868至2016年间中文化学科普图书出版种数变化情况(图1a)可知,改革开放前后出版规模急剧扩大,以此为分界点形成了两个不同的历史时段。按5年一组分别累计两个时段的年出版数后得到图1b和图1c。如图所示,在1978年前中文化学科普图书出版出现4次高峰,分别发生在洋务运动初期、维新运动时期、民国稳定时期和新中国初期;1978年以后出现3次高峰,分别发生在改革开放初期、2000年前后和2010年前后。这种阶段特征与中国近现代科学的社会文化轨迹[10]具有一致性。

|

图 1 1868–2016年中国大陆中文化学科普图书出版种数变化情况 |

1868至1894年,中国科学文化处于表层吸纳时期[10],中文化学科普图书在清廷“洋务运动”的支持下缓慢开展起来。为满足官办化工厂和新式学堂的需求,江南制造总局、京师同文馆等机构组织翻译了包括《化学鉴源》[11]、《硫强水法》[12]在内的许多基础和实用化学书籍,初步改变了中国缺少化学知识传播途径的状况。

伴随1895年洋务运动失败,中国新兴知识阶层产生了表达科学文化理念的强烈意愿[10],化学科普图书也相应发生了由“公”至“私”的转变,翻译主力从传教士和翻译家逐渐变为留学生团体和本土新兴知识分子,出版主力也从政府机构变为“美华书馆”、“亚泉学馆”等民间机构。不过,这些重要变化并未带来出版量的实质增长。一方面,当时处于化学本土化初期,正规化学教科书刚刚出现,化学符号、公式和元素名称等体系并未形成统一的翻译规范[13]。另一方面,清末瞬息万变的政局和社会形势使知识分子更多地借助报刊杂志以文章的形式公开交流、传播思想,这在一定程度上代替了化学科普图书的创作。清政府统治结束后的1913至1920年,甚至成为没有新作产生的空白期。

1921年商务印书馆出版了《维他命化学》一书,开启了中文化学科普图书出版的民国阶段(1921—1948年),这一阶段起初出版规模与晚清时期相似,但随着1927年中国科学进入了建制化进程[10],中华自然科学社、中国化学会等科学社团相继成立,化学科普图书出版规模也得以迅速扩大。在以上机构中有许多具有化学背景的学者如丁绪贤、郑贞文、王星拱、张子高等积极投身科普事业,除了编著《化学史通考》、《营养化学》等专门化学图书外,还有《科学概论》、《科学发达略史》等介绍科学思想与方法的作品,有些作品至今仍有再版。同时,全国各地广泛开展的“中国科学化运动”提出了“科学到民间去”、“科学平民化”、“科学大众化”等实践目标[14],吸引了黄素封、朱任宏和刘遂生等化学家、教育家投身于科普事业。这一时期共出版了60多部化学科普图书。

新中国建立后,科学文化事业进入了人员、体制和思想的全面整合阶段[10]。国家将科普看作发展自然科学、破除封建迷信和提高生产力的基础,相继成立了科学普及局、全国科普协会和科学普及出版社等机构,科普工作在政府主导、协会具体实施的模式下有组织地开展起来。在“向科学进军”等口号的激励下,1950至1966年共出版了76部原创类、30部翻译类中文化学科普图书,几近建国前的出版总量,极大地丰富了公众的阅读选择。不过,该时期最重要的变化是执政者有意开展了针对自然科学的意识形态治理行动,从苏联引入的“共振论批判”等思潮不仅对当时化学科研和生产实践产生了影响[15],也使教育和科普工作遇到了困难[16]。1966年,“文化大革命”爆发,“知识越多越反动”等论调甚嚣尘上,科学界和文化界陷入混乱,科普活动也被迫沦为政治斗争的工具,此时大部分化学科普图书在形式和内容上都有所变化,书中不仅出现大量“理论联系实际”、“配合现实斗争”等政治口号,还穿插了许多与化学毫无联系的“政治教育”、“思想改造”等内容,严重影响了原有的科普功能。这种情况持续至1976年。

1978年的改革开放使国家工作重心发生转变,科普事业也伴随科协的恢复工作、中国科普创作协会的成立迎来了新时期。1978至1985年间化学科普图书共出版708部,达到了整个化学科普出版史的顶峰。不过在1986年后,文革教育断层的影响开始显现,“读书无用论”等不良社会风气广泛传播,致使公众对科学知识的热情大幅减弱,科普图书因此失去市场,化学科普创作也陷入了低谷。直到1994年《关于加强科学普及工作的若干意见》出台,国家科普理念得到了重新诠释,化学科普图书出版才得以回暖。1995年,“科教兴国”战略正式提出,科普作为提高科技文化素质重要前提进一步取得了立法和行政的支持,与此相应,在2000年前后化学科普图书迎来了一次新的出版高潮,形成了稳定的出版周期,并持续至今。

2012至2016年间,中文化学科普图书在互联网传媒和数字图书技术的影响下形成了全新的形式,许多图书不再以纯化学知识为主要内容,而是与材料、能源、环境等学科紧密结合,这些是化学科普图书正在发生转型的表现。

二、出版地与出版机构分布集中程度中文化学科普图书出版机构遍布全国各地。统计已知出版地的2749种图书,发现有460家相关机构分布在50个城市中(表2)。北京和上海作为全国最大的文化中心,分别出版了总数的40%和15%,排名第三位的长沙则仅占到4%,其他城市基本低于2%,有9个城市只出版过1种图书,这种现象与科学文化发展的地域不平衡具有一致性,北上两地领先全国的经济发展水平为出版机构提供了资源优势,公民科学素质水平较高也带来了大量出版创作人才和广阔的市场前景,为化学科普图书集中产出提供了外在条件。

|

表 2 近现代中文化学科普图书的出版地、出版机构与出版种数 |

在上述参与出版的460家机构中,出版化学科普图书达到20种以上的机构有19家(表3),出版2种到19种的机构有272家,仅出版1种的机构有169家。其中,科学出版社、科学普及出版社和化学工业出版社是三大主力机构,共出版中文化学科普图书345种,占总数的12.6%。从内容和受众来看,三家机构各有侧重,科学出版社在注重选题新颖的同时有效确保了学术深度和思想性,科学普及出版社注重向知识背景薄弱的群体传播基础化学知识,而化学工业出版社侧重于介绍化学在工农业生产领域的应用。第二类机构是各地的教育和少儿出版社,出版量占比达21.6%,这类出版社以辅助地方教育、提高青少年素质为经营理念,所出版书籍多面向未成年人,知识性和趣味性并重。各地科技出版社是第三类机构,出版图书类型繁杂,涵盖领域从基础到人文、从日用到工农业,受众极广。余下机构中,除少数地方和大学出版社以外,大多只出版了1种化学科普图书。

|

表 3 发行中文化学科普图书多于20种的出版机构 |

在已收录图书中共有618部译著,占总量的22.5%,而科技图书中译著整体占比率仅有9.6%①,这直接体现了化学科普中译著的重要性。从历时特征(图2)和来源国家(表4)来看,化学科普译著的引入与社会环境变迁和对外交流导向密切相关。

|

图 2 1868–2016年中文化学科普图书中译著占比变化情况 |

|

表 4 1868–2016年中文化学科普图书中译著来源国信息 |

晚清时期现代化学初步引入,只有外国书籍能填补知识空白,于是在1912年之前,除《西学大成·化学》[20]和《化学要畧》[21]两部作品由中国作者独立创作之外,其余化学书籍均为译著。在1920年之前,译者所用语言是原著选取的根本条件,洋务运动时期担任外国译者的传教士多来自英国,因此译著以英美书籍为主,维新时期主力翻译群体变为留日学生,社会也兴起了学习日本的风潮,于是译著的主要来源地变为日本。1928年后,民国政府的统治趋于稳定,自由的对外交流使化学科普图书的来源更加广泛,除美、英、日以外,还引入了苏联、法国和瑞典的图书,译著的即时性和学术性也随翻译人才的成熟有所提升。

新中国成立后,由于“一边倒”政策,全国各个行业都形成了“以苏为师”的新风向,苏联成为1950至1963年间化学译著的主要来源,《十万个为什么》、《元素的故事》等作品于当时引入后反复再版至今,对科普、教育等诸多领域产生了巨大影响。不过,随着中苏交恶和“文化大革命”的到来,中国对外接触和科学交流遭到严重阻碍,科技翻译被迫停滞,化学科普译著也出现了8年无新作的空白期。

改革开放后,中国科技事业全面恢复,化学科普翻译也迎来了新时期,译著的数量和来源地迅速增加,包括美、英、日、苏在内共13个国家的作品各具特色,既丰富了公众的视野和选择,也为中国科普创作提供了参考和借鉴。20世纪90年代初,中国加入《世界版权公约》,国家开始从立法和行政层面建立并健全知识产权保护制度,在一定程度上降低了译著的引入热潮。直到2000年后,公民科学素质建设初见成效[22],全球化浪潮与信息技术革命的便利提高了公众对科普作品的质量要求,国外书籍的引入规模才重新恢复。

四、内容演变:基础、实用、人文社会、前沿由于科普出版物的时效性,考察不同时期化学科普图书的内容,可在一定程度上了解化学科普的目标和功能的变化特征。依据已收录图书的创作角度,将其分为基础知识、实用技术、人文社会和学科前沿四种主要方向,各类分别有1536、492、649和94部,各占总量的55.4%、17.7%、23.4%和3.4%。从不同时段的分布情况(表5)可知,某些时期内容变化方式具有一定的相似性。

|

表 5 1868–2016年中文化学科普图书内容分布情况 |

在西学东渐和新中国成立初期,化学科普图书内容分布特征大致相似,70%以上用于介绍基础知识,区别在于前者的受众以晚清时期的士大夫和知识分子阶层为主,后者则面向普通公众,两个时期科普作品的创作风格和影响范围存在明显差异。在之后的时段则表现出了相似的实用技术转向,显然伴随化学工业的迅速发展,科普者有意扩大了化工知识的传播。

在民国稳定时期和改革开放后,化学科普图书表现出了显著的人文转向,化学史、化学哲学和化学家传记等科学文化书籍大幅增加。其中,民国时期的变化离不开当时顾毓琇“科学的人本主义”理念[23]的盛行以及科普者“复兴中华文化”的追求;改革开放之后的变化则与科普事业的现代化相关,伴随公众科学素养的提升和科普技术的进步,化学科普的定位逐渐从传播基础知识变为扩展读者知识领域、提升科学素养以及满足个人兴趣等方面,化学的思想、文化和社会特征也因此成为科普图书的重要内容。

另外,在20世纪60年代紧张的国际局势影响下,整个社会充满对核技术的好奇和担忧,于是出现了大量介绍核化学和放射化学的科普作品,成为科普化学前沿知识的开端。此后,该类图书的占比一直在5%左右。

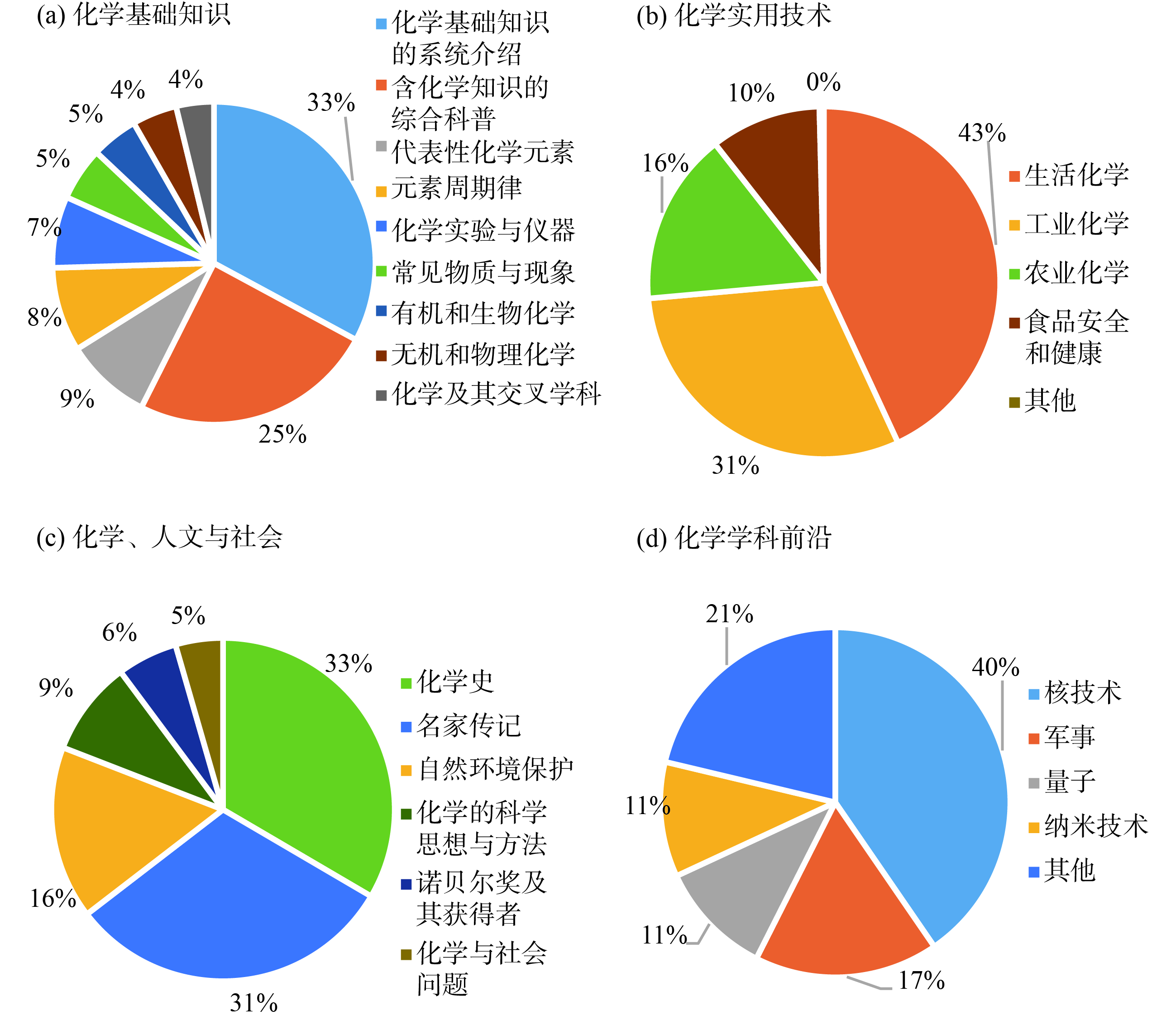

对以上四种创作角度进行进一步分类,可了解化学科普的内容详情。如图3所示,在每个大类至少有五个以上的主题,并且都有占比30%以上的核心题材。

|

图 3 中文化学科普图书内容分布详情 |

在1536部“化学基础知识”作品(图3-a)中,有505部(32.9%)是综合性化学科普读物,如《化学世界》、《化学入门》、《趣味化学》等作品,377种(24.5%)是包含化学内容的综合类科普读物,包括一些独立成册的图书以及《十万个为什么》等丛书。这些作品主要介绍物质的组成、结构和性质、化学反应和能量、化学运算和方程式、单质和化合物、元素周期律和有机物等初高中水平的化学知识,目的是帮助读者理解化学的基本原理。

该类型的其他作品中,主题是特定单质、化合物及其衍生物的作品有133部(8.7%),介绍对象通常是碳、氢、氧、硅和金属等常见物质以及它们的特性。与元素周期律基本原理和应用相关的作品有130部(8.5%),其中常有理论发展沿革与杰出科学家的介绍。主题为化学实验和仪器的作品有110部(7.2%),大多旨在利用化学实验的趣味性引导和培养儿童和青少年对化学的兴趣,或者培养动手能力。介绍特殊物质概念如水、火和空气的作品有82部(5.3%),具有帮助公众建立现代物质观的作用。以无机和物理化学、有机和生物化学以及交叉学科为主要内容的作品分别有69部(4.5%)、72部(4.7%)和58部(3.8%),内容大多与化学学科的特定研究方向或者交叉应用有关,代表作有《人体化学知多少》、《海洋化学知识问答》以及《化学先锋:药物化学》等。

在492部“化学实用技术”作品(图3-b)中,有212部(43.1%)主要介绍日常生活衣食住行中应用性较强的化学常识,大多以“日常”、“身边”、“生活”等词汇命名。该类型最早的作品《化学卫生论》[24]于1876年问世,由传教士傅兰雅(John Fryer)和中国学者栾学谦合作译自英国化学家真司腾(James Finlay Weir Johnston)的The Chemistry of Common Life,内容以日常生活中水、食物、饮料、毒物和气味的现代化学解释为主,是中国第一部营养化学、预防医学和卫生学基础普及读物。之后该类作品涉及内容愈发宽泛,除卫生知识外,还有家庭化学实验、纤维印染知识、化学清洁品原理或化妆品成分等题材。

工业化学科普图书共有150部(30.5%),1877年江南制造总局翻译的水泥制法介绍书籍《炼石编》[25]是最早的一部,该类图书中还有玻璃、陶瓷、肥皂、制糖、冶金、造纸和印染等诸多化工行业的内容,是公众认识化学生产、从业者提高技能水平的重要途径。另外,还有30多部介绍煤炭、石油、天然气、泥炭、木材等传统化石能源的作品,78部(15.9%)与化肥农药的使用相关,50部(10.2%)以食品安全和人体健康为主题,这些作品大多浅显易懂并且配有大量插图,便于缺乏化学基础的读者理解。

在第三大类“化学、人文与社会”图书中(图3-c),共有217部(33.4%)是化学史作品,202部(31.1%)是化学名家传记,106部(16.3%)与自然环境保护相关,58部(8.94%)介绍化学思想与方法,37部(5.7%)以诺贝尔奖为主题,余下29部(4.5%)探讨化学引起的社会热点。化学史图书是最早出现且种类最多的一类,按介绍对象可分为西方化学史与中国化学史两种,两者比例在3:1左右。其中,有关中国化学史的作品多以四大发明、炼丹术、冶金和陶瓷等古代化学成就为重要内容,但也有关于现代化学的传入、建立、体制化进程的作品;介绍西方化学的图书则有通史、专门史两种,分别包括《化学简史》、《化学史通考》以及《元素发现史》、《热的简史》等,后者的选题多与作者的学术兴趣相关。化学思想、方法类作品较化学史类作品更加注重对化学哲学体系、思考方式、科研方法和学术精神的诠释,因为创作难度较大而数量较少,并且水平参差不齐,著名化学家亲自撰写的作品如《相同与不同》、《从一到无穷大》等,常因独特的学术见解和深邃的思想性而令人称道。

在202部名家传记中,科学家传记合集占主要部分,常见主题包括世界著名化学家、诺贝尔奖获得者和女性科学家。个人传记虽然也占有一定比例,但大部分是反复编写居里夫人、门捷列夫、拉瓦锡和诺贝尔等名人的事迹,其他重要化学家如李比希、贝采里乌斯的传记却十分罕见。另外,有37部作品介绍诺贝尔奖获得者的学术历程,但未见以专门化学奖获得者为对象的作品。这些都是目前化学科普创作的缺憾之处。余下的作品有106部与环境保护相关,29部与化学社会问题相关,其中既有专门普及化学危害与环境污染的知识读物,也有借化学科普探讨科学的双重影响、科学与人类关系的作品。该类图书最早出现在1978年左右,此后几乎每年都有新作出现。

最后一类“化学学科前沿”图书(图3-d)始于20世纪60年代,当时主要科普核技术和放射化学,之后逐渐将题材扩展至量子化学、纳米技术、光化学、材料科学、化学武器、太空化学等诸多前沿领域,主要目标是提升读者对化学的兴趣和理解。

五、结 语不同时期中文化学科普图书的数量、内容和形式特征既基于化学学科的传播需求,也受科普活动的外在环境影响。首先,出版规模的变化与科学的社会文化的宏观轨迹一致,稳定的政治经济形势、有效的资源配置以及开放的文化环境等因素对化学科普发展起到关键作用。其次,从图书的内容来看,早期知识普及是化学科普的核心功能,但是随着公众科学素质的提高,化学研究前沿和交叉学科、化学中的科学和人文思想、与化学相关的社会问题以及公众的阅读偏好等都成为重要的科普方向,图书的形式和题材因此更加多元。第三,化学科普图书中译著的占比相较于其他科技类图书更高,读者对译著更加认可,也体现了较明显的对外依赖性。

尽管计量分析能够提供数据描述,许多非量化因素还需采用具体的文本方法进行研究。以作者为例,清末学者杜亚泉是化学传播和本土化的先驱,但却持保守的科学观,龚育之认为这表明他“只停留在介绍知识的浅层次上,而在更深层次的文化观念上却努力捍卫旧文化”[26],任元彪也强调他“缺乏观念和思维方式变革,缺乏对科学的真正理解”[27],这一案例或可启发我们考察科普者的观念和立场对创作理念的影响。与此类似,邢润川曾在文革时期发表了通过元素周期律的发现去反驳“天才论”的文章[28],同样显示了特殊意识形态下化学科普思潮的特征。此外,有学者对中国“科学—社会”现象的研究论述了科学的“现代化”、“异质文化”和“意识形态”三种角色[29],化学科普活动在其中有何种具体表现,也值得深入分析。

需要注意的是,虽然化学科普图书具有文化传播属性,却没有受到各阶段重大社会思潮的直接影响,民国时期的新文化运动、灵学思潮、科玄论战、文革时期的“评法批儒”以及改革开放初期的各种思潮很少反映在化学科普图书的内容中,这或可表明化学科普有着独立的发展轨迹。

志谢:中国科普研究所陈玲研究员、李红林副研究员和马俊锋博士提供了他们组织编制尚未发表的《科普图书书目(2015)》,湖北文理学院张小溪讲师及中国科学院大学硕士研究生吴敏和侯霁参与了建立本文数据库的工作,中国科学院大学博士研究生邵鹏、吴国居和奉湘宁参与了部分时段的资料甄别收集工作,谨表谢意。